本文将带您走进山西高平,这里有着“中国古建博物馆”的美誉,22处国保单位犹如文明密码的承载者。重点介绍古中庙,它是高平现存最完整的炎帝祭祀场所,也是全国唯一以元代木构跻身国保的炎帝庙宇,文中将详细描述古中庙的建筑特色以及与炎帝文化的紧密联系等内容。

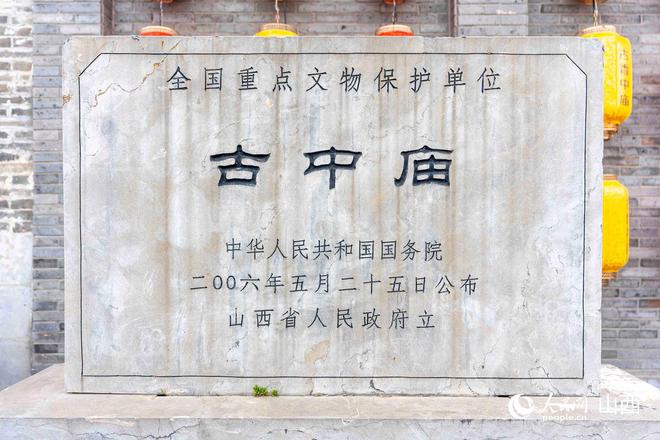

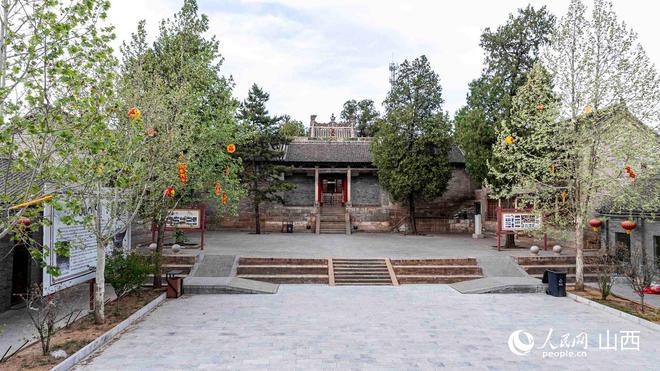

山西高平,那是一片被上古神话与历史烽烟所笼罩的神奇土地,素有“中国古建博物馆”的美称。在这里,22处国保单位如繁星般散布各处,每一处都像是承载着文明密码的神秘宝盒。现在,就让我们跟着镜头,开启一场穿梭于时空之间的文明对话之旅。在高平,青石阶上明代的狮头柱础静静矗立,仿佛在默默为探访者指引前行的道路。当穿过后来修缮的仿古山门后,一座元代歇山顶建筑就会突然出现在眼前,它高高地矗立在1.2米高的石砌台基之上。这便是高平现存最为完整的炎帝祭祀之地——古中庙,同时它也是全国唯一凭借元代木构而成为国家级保护单位的炎帝庙宇。 古中庙的全国重点文物保护单位碑见证着它的特殊地位。炎帝,作为中华民族的始祖,一直以来都备受华夏子孙的崇敬。炎帝文化是中华民族农耕文明的精神象征,它的核心内容以神农氏播种五谷、品尝百草的传说为依托,承载着华夏先民对自然规律的认知以及生存智慧的集体记忆,至今仍然是解读华夏文明基因的关键所在。从相关的历史记载中我们能了解到高平与炎帝的紧密联系。顺治《潞安府志》卷十五《纪事一》开头就有记载:“神农尝谷,虽传闻乎,乃民事之始。况秬黍定律,制作大原,经传皆以上党羊头山为准。旧志以为神农尝而得之,而遗迹在境内者,又历历可考。此理之可信者,故以神农为始,而历代事胪列于后。”这表明高平境内的羊头山是炎帝活动的核心区域,神农氏播五谷、尝百草等事迹就发生在此处。北宋的《太平寰宇记》更是明确指出羊头山为“神农尝五谷之所”,精准地定位了尝百草的地点。古中庙之所以被称为中庙,是因为高平原本存在炎帝的上、中、下庙的说法,它们共同构成了炎帝祭祀带。羊头山炎帝上庙,是用来祭祀远祖、高祖的庙宇,早在汉代就已建成,是高平及上党地区最早建庙祭祀炎帝的地方。然而,目前高平的上、中、下庙中,上庙建在羊头山顶,如今只剩下遗址,庙宇的形制已经不复存在;下庙建在高平市市区,也已经消失不见。作为高平“上中下”三庙体系中唯一完整留存下来的古中庙,它位于山西高平市神农镇中庙村北的高岗之上。它的创建年代已经无从考证,不过现存最早的修缮记录是元至正四年,距离现在已经将近700年的历史了。整座古中庙坐北朝南,是三进院落的布局,殿阁廊庑错落有致。庙内保存着从元至清代的24座古建筑,中轴线从南向北依次为戏台、山门、无梁殿、正殿,两侧建有耳殿、厢房、偏殿等,并且还有历代创建及重修碑碣、石刻共21通。古中庙的山门现存主体为明代遗构,岁月的痕迹层层叠叠。西南角封闭的原始正门仍然嵌着明天启二年的石刻匾额,“炎帝中庙”四个字笔力苍劲有力。据庙中的碑刻记载,清道光十年因为庙的门水不合,布局不够开阔,所以将主门迁移到中轴线位置,这样一来不仅符合星宫格局,而且整体显得更加壮观。前檐平板枋上四朵柱头科斗栱采用“一斗二升交麻叶”形制,麻叶头由四架梁出头制成,与随枋十字咬合,展现出晋东南明式木构的典型特征。

古中庙的全国重点文物保护单位碑见证着它的特殊地位。炎帝,作为中华民族的始祖,一直以来都备受华夏子孙的崇敬。炎帝文化是中华民族农耕文明的精神象征,它的核心内容以神农氏播种五谷、品尝百草的传说为依托,承载着华夏先民对自然规律的认知以及生存智慧的集体记忆,至今仍然是解读华夏文明基因的关键所在。从相关的历史记载中我们能了解到高平与炎帝的紧密联系。顺治《潞安府志》卷十五《纪事一》开头就有记载:“神农尝谷,虽传闻乎,乃民事之始。况秬黍定律,制作大原,经传皆以上党羊头山为准。旧志以为神农尝而得之,而遗迹在境内者,又历历可考。此理之可信者,故以神农为始,而历代事胪列于后。”这表明高平境内的羊头山是炎帝活动的核心区域,神农氏播五谷、尝百草等事迹就发生在此处。北宋的《太平寰宇记》更是明确指出羊头山为“神农尝五谷之所”,精准地定位了尝百草的地点。古中庙之所以被称为中庙,是因为高平原本存在炎帝的上、中、下庙的说法,它们共同构成了炎帝祭祀带。羊头山炎帝上庙,是用来祭祀远祖、高祖的庙宇,早在汉代就已建成,是高平及上党地区最早建庙祭祀炎帝的地方。然而,目前高平的上、中、下庙中,上庙建在羊头山顶,如今只剩下遗址,庙宇的形制已经不复存在;下庙建在高平市市区,也已经消失不见。作为高平“上中下”三庙体系中唯一完整留存下来的古中庙,它位于山西高平市神农镇中庙村北的高岗之上。它的创建年代已经无从考证,不过现存最早的修缮记录是元至正四年,距离现在已经将近700年的历史了。整座古中庙坐北朝南,是三进院落的布局,殿阁廊庑错落有致。庙内保存着从元至清代的24座古建筑,中轴线从南向北依次为戏台、山门、无梁殿、正殿,两侧建有耳殿、厢房、偏殿等,并且还有历代创建及重修碑碣、石刻共21通。古中庙的山门现存主体为明代遗构,岁月的痕迹层层叠叠。西南角封闭的原始正门仍然嵌着明天启二年的石刻匾额,“炎帝中庙”四个字笔力苍劲有力。据庙中的碑刻记载,清道光十年因为庙的门水不合,布局不够开阔,所以将主门迁移到中轴线位置,这样一来不仅符合星宫格局,而且整体显得更加壮观。前檐平板枋上四朵柱头科斗栱采用“一斗二升交麻叶”形制,麻叶头由四架梁出头制成,与随枋十字咬合,展现出晋东南明式木构的典型特征。 这是古中庙山门的全貌。走进仔细观看,前檐石柱底部四面浮雕着瑞兽与威严的兽首,明代狮头柱础四角为狮头咬几腿,几腿内雕刻着狮子滚绣球的造型,暗合“镇守庙门”的营造寓意,即便历经500年的风雨洗礼,依然清晰可辨。抬头仰望,能看到悬山顶两侧的垂脊瓦作,滴水檐端“福寿”字样瓦当与明代原构琉璃脊筒相互映衬,仿佛将宋元遗风与明清规制融合在同一个时空之中。无梁殿是古中庙的核心建筑,也是全国唯一以元代木构入选全国重点文物保护单位的炎帝祭祀建筑。最初,无梁殿的功能实际上是戏台,1.2米高的台基抬升设计,使得正殿的神灵能够“俯瞰”祭祀乐舞。转角斗拱上的木雕角神构件,虽然不承担重量,却蕴含着古人设置角神以汇聚千钧之力支撑建筑、祈求坚固耐久的营造智慧。无梁殿最大的特色就是完全摒弃了传统梁架,采用“以木代梁”的悬挑技术。殿内藻井如莲花垂悬,八层斗拱以45度斜栱交错叠涩,中心垂莲柱直抵四柱顶端。这种“以木代梁”的营造手法,既避免了传统梁架“头重脚轻”的力学缺陷,又通过穹顶结构增强了戏曲声学共鸣。在东南角的《创建神农太子祠并子孙殿记》铭刻着至正二十一年的营建往事。村民王德诚病逝后,他的妻子杜氏历时六年完成西殿修建,捐资者与工匠的名录至今仍然清晰可辨。碑文中提到:“羊头山故有神农氏祠,环山居民岁时奉祀”,这表明在羊头山祭祀神农炎帝的庙宇自古以来就存在,每年羊头山周围的居民都会到这里举行祭祀炎帝的活动,祈求风调雨顺、五谷丰登。殿内的彩绘仍然留存,整个无梁殿虽然规模不大,却十分华美。穿过无梁殿,就能看到炎帝大殿,也被称为始祖殿。正殿是面阔三间、进深七架六椽的单檐悬山顶建筑,静静地坐落在中轴线的最北端。正殿正脊由黄绿两色琉璃脊筒组成,图案以脊刹为界,各饰以黄色游龙两条曲行于绿色牡丹花中。明万历十二年《神农炎帝庙壁记》碑记载:“下台村古有敕封神农炎帝庙”,这也印证了古中庙作为炎帝祭祀场所的特殊地位。正殿台基石雕陡板保留“元至正四年”纪年,证实了它的始建年代。殿内主体梁架呈现明代风格,五架梁与三架梁精密咬合,前檐八根方柱四角混棱起线,柱头雀替通间雕花纵向联络,耍头斫成龙首形,形成刚柔并济的力学体系。后墙两根元代石柱直抵脊槫,柱头斗拱保留《营造法式》中“材分八等”的宋金遗风。踏道两侧殿基石上浅浮雕刻着“莲花童子”“凤凰牡丹”“神话故事”等图案。清康熙九年《重修炎帝庙碑》详细记载了“易梁换柱,施彩绘以彰神威”的修缮历程。彩画这一概念可以追溯到宋代《营造法式》,它是一种“施之于木构,彰之于五色”的工艺体系,既是“饰面之华”,也是“护木之甲”。现存梁架以青绿为底色、间施朱砂与石黄的彩画,正是当时彩画技法的实证。古中庙从下院开始,各级台阶逐级而上,这种空间布局方式是对炎帝文化崇拜的一种表现,体现了古代尊卑、等级思想在建筑群中的运用。近年来,高平市围绕炎帝文化持续开展多元化的文化交流活动,构建起以传统文化为核心、文旅融合为特色的活动体系。自2016年起,高平已经连续举办了十届“问祖炎帝 寻根高平”海峡两岸同胞神农炎帝故里民间交流活动。古中庙历经千年风雨,铭刻着华夏图腾,在檐角飞举之间续写着炎黄血脉的古今对话。(摄影:人民网 卢鹏宇、张超宁)

这是古中庙山门的全貌。走进仔细观看,前檐石柱底部四面浮雕着瑞兽与威严的兽首,明代狮头柱础四角为狮头咬几腿,几腿内雕刻着狮子滚绣球的造型,暗合“镇守庙门”的营造寓意,即便历经500年的风雨洗礼,依然清晰可辨。抬头仰望,能看到悬山顶两侧的垂脊瓦作,滴水檐端“福寿”字样瓦当与明代原构琉璃脊筒相互映衬,仿佛将宋元遗风与明清规制融合在同一个时空之中。无梁殿是古中庙的核心建筑,也是全国唯一以元代木构入选全国重点文物保护单位的炎帝祭祀建筑。最初,无梁殿的功能实际上是戏台,1.2米高的台基抬升设计,使得正殿的神灵能够“俯瞰”祭祀乐舞。转角斗拱上的木雕角神构件,虽然不承担重量,却蕴含着古人设置角神以汇聚千钧之力支撑建筑、祈求坚固耐久的营造智慧。无梁殿最大的特色就是完全摒弃了传统梁架,采用“以木代梁”的悬挑技术。殿内藻井如莲花垂悬,八层斗拱以45度斜栱交错叠涩,中心垂莲柱直抵四柱顶端。这种“以木代梁”的营造手法,既避免了传统梁架“头重脚轻”的力学缺陷,又通过穹顶结构增强了戏曲声学共鸣。在东南角的《创建神农太子祠并子孙殿记》铭刻着至正二十一年的营建往事。村民王德诚病逝后,他的妻子杜氏历时六年完成西殿修建,捐资者与工匠的名录至今仍然清晰可辨。碑文中提到:“羊头山故有神农氏祠,环山居民岁时奉祀”,这表明在羊头山祭祀神农炎帝的庙宇自古以来就存在,每年羊头山周围的居民都会到这里举行祭祀炎帝的活动,祈求风调雨顺、五谷丰登。殿内的彩绘仍然留存,整个无梁殿虽然规模不大,却十分华美。穿过无梁殿,就能看到炎帝大殿,也被称为始祖殿。正殿是面阔三间、进深七架六椽的单檐悬山顶建筑,静静地坐落在中轴线的最北端。正殿正脊由黄绿两色琉璃脊筒组成,图案以脊刹为界,各饰以黄色游龙两条曲行于绿色牡丹花中。明万历十二年《神农炎帝庙壁记》碑记载:“下台村古有敕封神农炎帝庙”,这也印证了古中庙作为炎帝祭祀场所的特殊地位。正殿台基石雕陡板保留“元至正四年”纪年,证实了它的始建年代。殿内主体梁架呈现明代风格,五架梁与三架梁精密咬合,前檐八根方柱四角混棱起线,柱头雀替通间雕花纵向联络,耍头斫成龙首形,形成刚柔并济的力学体系。后墙两根元代石柱直抵脊槫,柱头斗拱保留《营造法式》中“材分八等”的宋金遗风。踏道两侧殿基石上浅浮雕刻着“莲花童子”“凤凰牡丹”“神话故事”等图案。清康熙九年《重修炎帝庙碑》详细记载了“易梁换柱,施彩绘以彰神威”的修缮历程。彩画这一概念可以追溯到宋代《营造法式》,它是一种“施之于木构,彰之于五色”的工艺体系,既是“饰面之华”,也是“护木之甲”。现存梁架以青绿为底色、间施朱砂与石黄的彩画,正是当时彩画技法的实证。古中庙从下院开始,各级台阶逐级而上,这种空间布局方式是对炎帝文化崇拜的一种表现,体现了古代尊卑、等级思想在建筑群中的运用。近年来,高平市围绕炎帝文化持续开展多元化的文化交流活动,构建起以传统文化为核心、文旅融合为特色的活动体系。自2016年起,高平已经连续举办了十届“问祖炎帝 寻根高平”海峡两岸同胞神农炎帝故里民间交流活动。古中庙历经千年风雨,铭刻着华夏图腾,在檐角飞举之间续写着炎黄血脉的古今对话。(摄影:人民网 卢鹏宇、张超宁)本文详细介绍了山西高平的古中庙,包括其建筑特色、与炎帝文化的联系以及所在地区的文化传承等内容。从古中庙的建筑构造到它所承载的文化意义,从历史文献的记载到现代的文化交流活动,全面展示了高平古中庙的独特魅力和深厚的文化底蕴。

原创文章,作者:Admin,如若转载,请注明出处:https://www.camerich.net/archives/2874.html